想像一下,我們可以在公共領域公開透明地打造一個世界,讓政治上的少數群體可以用選票來保護他們最珍視的利益,不必仰賴法官的一念之間,或是就敏感議題妥協。對於自己並不關心或不太清楚的議題,如果公民能夠拿自己對這些議題的影響力,去交換對自己最看重議題的影響力,投票過程就有助於在公民之間創造合理的妥協。少數群體可以挾握壓倒性的票數,否決那些威脅要迫害他們的民粹政治人物,多數公民也可以選擇哪位候選人來代表國家的最佳方向。公部門以及各種由投票統理的組織(從企業到住房合作社),都能讓決策有效率地達成利害關係人的最佳整體利益。

我們提出「平方投票法」(Quadratic Voting,QV)這套新制度,建立一種真正激進的民主體制。每個公民每年都會分配到數量相同的「發言權積分」,可以在各式各樣的集體決策中行使投票權,從學校董事會的選舉到國際組織會員的公投都包括在內。只要手中有足夠的積分額度,每個公民都可以就任何議題或候選人、按自己的心意選擇投下多少贊成票或反對票。關鍵在於,動用積分數是票數的平方值。

公共財與去中心化的分權式拍賣

現代民主的創建者打造了新的政治秩序,但是他們對於自己的作為感到不安。無力保護少數群體的權利、多數暴力、劣質候選人悖謬的勝利、重複運用多數決原則建立獨裁專制,以及忽視有識之士觀點的傾向:這些在在都反映出民主無法考量到人民需求與利益的強度,以及某些投票者優越的智慧和專業。要把資源分配給需求與利益較強的人,要獎勵那些顯現特殊能力或見解的人,還有更好的方法,那就是市場。

政治關乎創造影響遍及整體人口或龐大群體的「財貨」,經濟學家稱之為「公共財」或「集體財」,而與此形成對比的是在傳統市場裡交換的「私有財」,由個人消費。公共財的例子包括乾淨的空氣、軍事國防和公共衛生。私有財目前是透過市場分配。公共財無法適用於標準的市場,或至少不會產生好結果。一如傳奇經濟學家、諾貝爾奬得主薩繆爾遜(Paul Samuelson)在他1954 年的論文〈公共支出的純理論〉(The Pure Theory of Public Expenditure)所解釋的,標準市場的設計,是為了把私有財分配給那些對它們評價最高的人。這點在拍賣中最清楚不過:出價最高者理應是對拍賣品評價最高的人,整體來說,價格制度是一種去中心化的分權式拍賣。

然而,公共財的邏輯從根本上就不同:公共財不是要分配給那個給予最高評價的單一個人,公共財的整體水準必須取決於社會所有成員的總財貨最大化。為了讓這類公共財的集體決策為「最多數人帶來最高福祉」,一如邊沁所建議的,每個公民的聲音都必須被聽到,聲量與該財貨對該公民的重要性成比例。標準的市場無法實現這點,因為在價格機制下,市場永遠只會聽見最重視該財貨而願意出最高價者的聲音。

平方投票法

2007年,我們當中一人自里約之旅歸來後(一如我們在前言的記述),就對土地整合問題很感興趣。地主在決定是否接受開發者的提議時,要如何投票,才不會讓少數幾個真正想要留在家園的地主處於不利?他在思考這個問題時,偶然在2009年遇到一個解決辦法,讓維克里-克拉克-葛羅弗斯的思想有機會應用於實際的投票。

要明白它怎麼運作,我們可以回到本章開始的例子。假設日本定期就重要議題舉行公投,像是槍枝管制或移民改革。每個公民每年都有一筆「發言權積分」額度,他可以當年就用於公投,或是存起來,未來再用,就像健太郎的做法。投票人可以動用他的發言權積分額度轉換成選票,只要積分餘額限度內,他愛轉換多少就可以轉換多少,不過,選票的平方數就是它的發言權積分成本(也就是說,發言權積分的平方根就是它能換得的選票數)。這就是為什麼我們稱這套制度為「平方投票法」。1張票要花1個發言權積分,從現在開始,我們以「1」表示。4可以讓你換到2票(4的平方根是2),9可以換到3票,依此類推。此外,平方根(square root)的運算符號稱為「根號」(radical,root 的另一個同義詞),正是名副其實的「激進」(基進)。這是民主的激進市場,只不過在這個市場裡的財貨是公共財,而不是私有財。如果同意票數超過反對票數,公投案就通過。

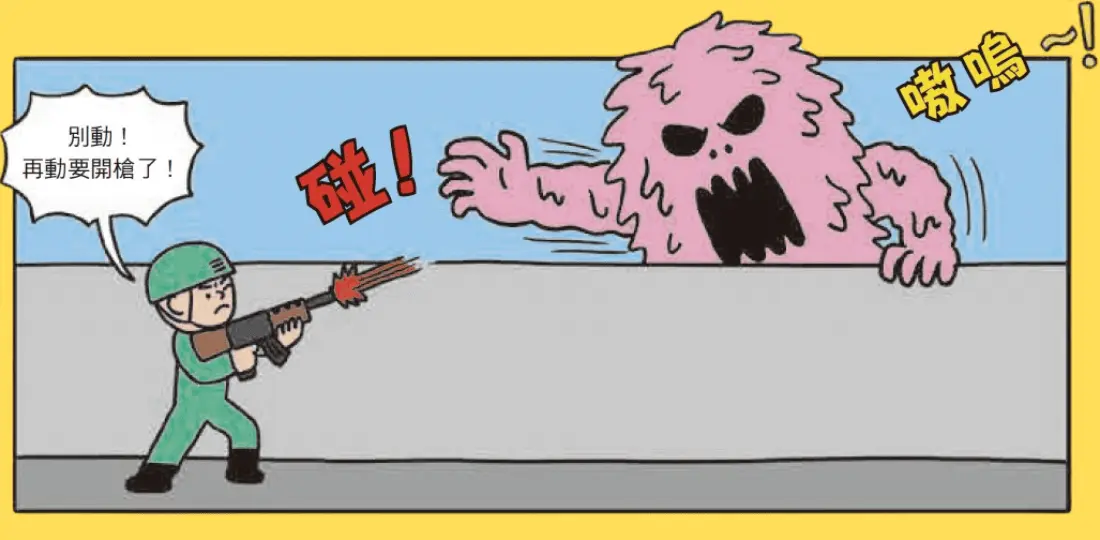

這套制度能讓大眾的選票反映他們偏好的強度。在目前制度下,一個人其實只能表示三種意見,那就是「贊成」、「反對」、「無所謂」,而我們現在可以矯正這個重大缺陷。現在,我們也可能實現兩件重要的事:第一,熱血的少數可以用選票勝過冷淡的多數;第二,投票的結果應該能讓整體群體的福祉最大化,而不是讓一個次群體的福祉以犧牲他人為代價而達成最大化。