該篇文章轉載自 塗讀 TO DO TO READ的《理應快樂》閱讀心得

無論你是否主修經濟,相信在求學的階段,你應該都聽過「賽局理論」。過去,大學時期修過經濟學的筆者,對賽局理論的認識是相當理性、冷血的,然而,這本《理應快樂》顛覆了我對經濟學的認識,因為作者從社會學、歷史學的角度來解說,並且告訴我們「賽局」是人一生無可避免的經歷,但也說道,賽局的終點並非只有一條路可以選,而是,我們可以自行製造出不一樣的選項和決定。

什麼是賽局理論?

賽局理論(Game Theory)顧名思義是一場經濟競賽,通常應用在談判或者是交易當中,而作者考希克·巴蘇用非常淺顯易懂的三要素向大家說明:

1.我們必須確定這場賽局中,有「一組」特定的玩家,也就是說,基本上一個人無法構成賽局。

2.賽局中的每位玩家必須有一套明確的策略,或是準備一套可行的行動可以選擇。

3.賽局中的每位玩家必須設定一個明確被定義的「收益函數」,該函數指定在每個人選擇策略或行動後,玩家所獲得的收益或效用。

簡而言之,你會感受到一場賽局的啟動,是由於某樣的事物引發你的「渴望」所導致,但有人與你有一樣的感受,因此你將會開始「想辦法」去達成這樣的目標,試圖在這場爭奪中取得勝利。

了解賽局理論後,我們還需要認識什麼是賽局中的「收益函數」?

攸關你人生走向的「收益函數」

收益函數或稱效用(Utility),是每位玩家在賽局的最終,因個人選擇的策略、做出的行動而得到的獎賞。例如:生存於社會的人們,可能以「資產高」作為一種收益函數;或者是,兩名罪犯在審問中想「讓自己脫罪」,而警官想「讓罪犯都落網」則是他們各自的收益函數。

(*以上例子是筆者試圖帶入日常生活來作為舉例,作者在《理應快樂》中還有更多不同且詳盡的案例。)

此外,我們得知曉的是,收益函數的設定及衡量並非絕對,而是會取決於所在的環境及情況而有所差異;也會因為我們身處在賽局之中,所以收益函數的達成與否,並非完全由自己來決定,還會受到環境及他人的影響。

你可能不是別無選擇

賽局理論並非想像中這麼殺紅眼,雖然它的定義和假設看起來都十分冷酷,但我們忘了,其實人還是有血有肉的。所以,不同於以往談論賽局的書,考希克.巴蘇不講「輸贏」,而是試圖喚起我們內心深處的「憐憫之心」,也讓我們知道自己並不是已經走投無路了,而是仍然有「選擇的機會」。

「愛與同理心是正面積極的情感,能直接提高我們的收益和幸福感⋯⋯。但憤怒、仇恨和怨恨只會讓我們變得更糟,而且毫無建樹。」(摘自《理應快樂》)

人是獨立的個體,然而我們又是群居動物,因此,在爭競當中我們仍需要保持對他人的愛,否則這世界將會充滿著殺戮。在《自卑與超越》中,阿德勒就曾經提出一個觀點是——「給予,其實才是人生感到幸福的來源」並非單方面的獲得才能得到幸福。

在這個時代談「愛」要很有智慧,並不是時刻都可以將愛掛在嘴邊,很有可能會讓人感受到譴責或者是不被諒解,然而作者在《理應快樂》中卻不斷強調「愛」以及「同理心」的重要性,這讓我相當佩服。

筆者讀到時,其實是十分認同作者的「論點」,但同時也認為,或許能夠以更長一些的篇幅去說明,為何在賽局當中「愛」是如此重要的立足點,因此,接下來的收尾,將以筆者本人的視角出發,和你談談我認為的賽局策略。

該如何做?我們需要先找出「問題出在哪」!

筆者時常在想,無論性別、種族、世代,人終究是同根生,但為何要對彼此有恨惡及仇視?很有可能是因為我們的心態,或是我們曾經歷及做出的事所導致,然而這些情緒時常造成我們處在不快樂的情境當中,並且不斷地產生負面循環。

我們知道自己並不能掌控所有事情,但我們卻仍然花大量的時間在擔心那些我們無法掌控的事。諸如此類讓自己「不快樂的原因」,作者在《理應快樂》中舉了很多:

「人類感到悲慘和低自尊還有另一個『主要』原因,在社群媒體時代情況愈發惡化。大多數人發現,朋友比自己更受歡迎。」(Chapter 3)

「如果我們處於某些排名的底層,例如南灘的外在美榜單或我們有多少朋友,我們往往會產生自卑情結。」(Chapter 3)

「大多數人都多多少少存在這些情緒,有些人甚至會陰罪惡感而承受巨大的痛苦。我為什麼傷害這個人?我為什麼以前會做這樣明顯的錯事?」(Chapter 4)

「在這個數位時代來說,就是要比我們Facebook上的好友過得更好。」(Chapter 7)

你會發現,這些不快樂通常來自於「比較」,不只「外貌」可以比,連「好友人數」都變成一種數字競賽。要解決這些「不快樂」的問題,首先就是要先發現「不快樂的原因」,以上這些有哪幾點戳中你的痛處了呢?先別急著擔心,因為作者已經告訴我們,該怎麼因應這樣的處境。

你可能認同但知易行難;也可能根本無法理解,所以⋯⋯

我們在接收外界訊息時,有時會一頭栽進他人的立場裡,不小心失去判斷能力,閱讀當然也很有可能發生這種事,所以,接下來讓我們試著將作者給的價值觀進行反思。

筆者在整理《理應快樂》這本書的讀後感時,正好在經歷對人感到厭煩的狀態,老實說,當下不斷地去回想跟思考作者提出的「愛與同理心」這個論點,其實有點難以下嚥,更別說大家遇到的事情可能「更值得生氣」!

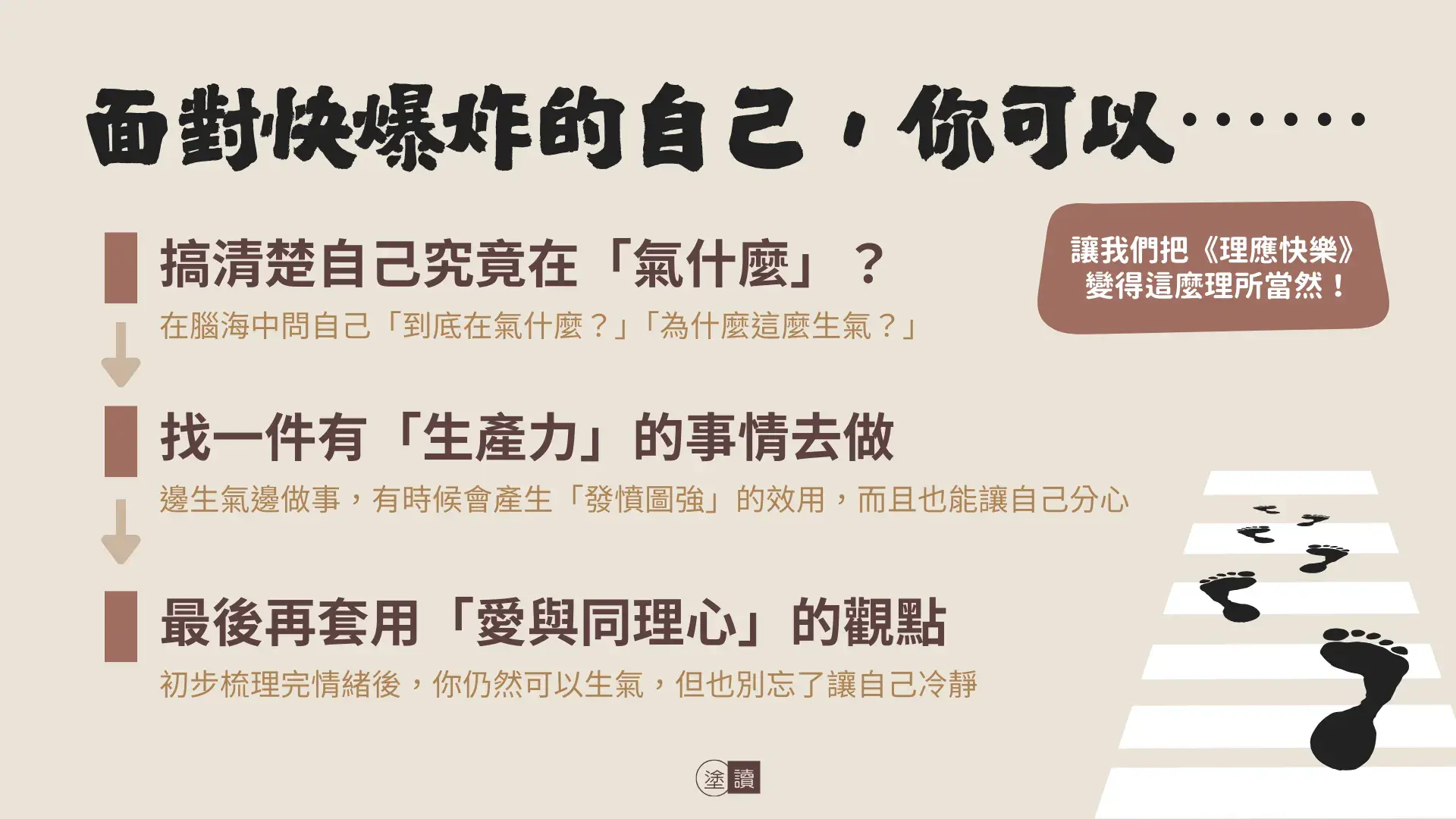

讓我能夠冷靜下來的原因是什麼?我有一套自己因應煩悶事件的步驟,不妨參考看看吧!

面對快爆炸的自己,你可以⋯⋯

A 搞清楚自己究竟在「氣什麼」?人在憤怒的時候,你可以想像「杏仁核」在大肆破壞你的大腦運作,所以我們很難「想清楚」自己到底怎麼了。但是,越是這種時候,你越該一直問「我到底在氣什麼?」或是「我為什麼這麼生氣?這將有助於自己梳理情緒。

B 找一件有「生產力」的事情去做:這裡的有生產力不一定要能賺錢,而是所有你認為能夠帶來「成就感」的事情。很有趣的是,你會發現自己因「發憤圖強」而提高產能,也會因為做其他事情就幫助了「轉移情緒」,更能讓自己分心。

C 最後再套用「愛與同理心」的觀點:其實作者在《理應快樂》當中所提到的重點非常深入人心的需要,有很多事情的利基點都在於「愛」以及「同理」。不過,在人很憤怒的情況下實在很難去愛人,所以我們必須先「愛與同理自己」,才有辦法去愛這世界,這是阿塗想和你分享的重點。

你仍然可以生氣、不快樂,因為人都有情緒。但生氣完後,為了自己的身心靈好也為了他人及社會,我們應該試著擺脫「不快樂」、試著再努力去愛。

從賽局理論再談到人生意義,不可諱言的,這是我們每個人這一生需要面對的課題。「人生的意義為何?」這個問題的答案可以很複雜也能夠很簡單,因個人專業的緣故,阿塗看過不少的案例,那就是,人們臨終前在病榻上的願望大多都是——如果我可以花多一點時間愛我的家人就好了。

人們終其一生在追求的,就是在各樣的賽局中取得勝利,然而我們離開世界後能帶走些什麼?其實我們什麼都帶不走。但沒有這些爭競,又怎麼能為我們在世的日子提供優渥的生活環境呢?

筆者得承認,這永遠是個難解的問題。

每個人的價值觀不一,這種跟道德相關的問題永遠沒有統一的答案,然而筆者認為,我們仍然需要為自己的人生設立一些目標,因為這也是人生相當重要的一環,不過,也別忘記時常回頭看看自己所愛的家人好友們,雖然愛也帶不走,但「愛」卻是人生相當重要的養分,「給予愛」也是我們會感到幸福的主要原因。

當經濟學與社會、歷史學相撞摩擦出火花,你將會面臨到燒腦卻發人省思的問題。相信這本書將會為你帶來全新的視野,也歡迎你和我分享讀後感,讓我知道你對於「愛」有什麼樣的看法。

本文是塗讀閱讀完《理應快樂》後所撰寫,內容經統整後編輯。

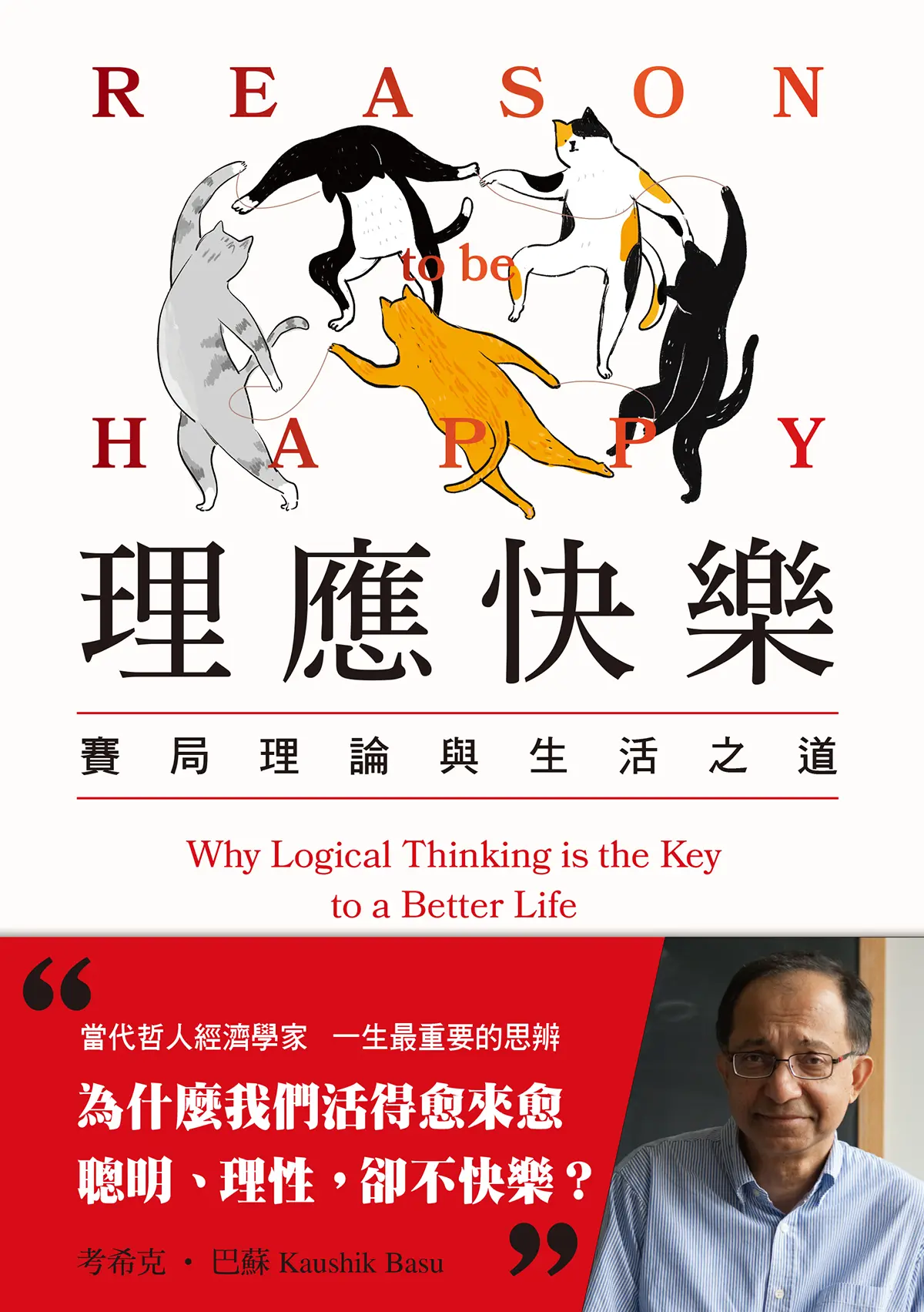

《理應快樂:賽局理論與生活之道》

喜歡這篇重點整理嗎!

拍手|給我個擊掌吧👏👏👏我會繼續努力!

分享|你的朋友需要?快分享這篇文給他!

追蹤|我需要你的鼓勵!讓我們一起成長吧❤️

閱讀、整理、輸出、製作圖文雖然耗時費工,但希望能幫助更多的人!你們的支持是我往前的動力❤️歡迎follow我的IG(@to_do_to_read),有另一種形式的分享~希望你也會喜歡!